Moorschutz im Fokus

Moore haben eine herausragende Bedeutung für die biologische Vielfalt, sind Lebensraum für eine Vielzahl bedrohter Arten und spielen als Kohlenstoff- und Wasserspeicher im Klimaschutz eine wichtige Rolle. Um die Ziele des Moorschutzes zu verwirklichen, hat die Bundesregierung die Nationale Moorschutzstrategie verabschiedet und den Aktionsplan Natürlicher Klimaschutz (ANK) aufgelegt, mit dem Moorschutzprojekte gefördert werden. Für deren Planung sind Kenntnisse zu Potenzialflächen und zu deren Hydrologie entscheidend. Das LANUV gibt mit dem im Jahr 2024 veröffentlichten Fachbericht einen Überblick über den Bestand an Moorlebensräumen und zu den theoretischen Potenzialflächen zur Wiederherstellung von Mooren in NRW. In einem nächsten Schritt soll darauf aufbauend in Zusammenarbeit mit dem Geologischen Dienst NRW bis Ende 2025 ein Online-Fachinformationssystem erarbeitet werden, das als Planungsgrundlage zur Moorrenaturierung dienen soll.

Die ursprüngliche Fläche der Moore ist in NRW und bundesweit durch Landnutzungsänderungen und Entwässerungsmaßnahmen deutlich zurückgegangen. Viele historische Moore sind zum Teil unwiederbringlich verschwunden. Intakte und naturnahe Moorflächen finden sich nur noch auf Restflächen mit einem Schwerpunkt in den Schutzgebieten. Obwohl Moore nur etwa drei Prozent der Erdoberfläche bedecken, binden sie etwa 21 Prozent des globalen organischen Bodenkohlenstoffs. Intakte Moore, die Torf akkumulieren, fungieren trotz ihrer natürlichen Methan-Emissionen als Treibhausgas-Senken. Dies gilt in Deutschland für nur noch circa zwei Prozent aller Moore.

Während entwässerte Moore große Mengen klimaschädlicher Treibhausgase freisetzen, entziehen intakte Moore der Atmosphäre Treibhausgase. Die Wiedervernässung von Mooren kann deshalb einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Gleichzeitig sind Moorgebiete durch anhaltend hohe Stickstoffeinträge gefährdet, da insbesondere Hochmoore zu den besonders nährstoffarmen Ökosystemen gehören. Aus diesem Grund reicht die Wiederherstellung der Hydrologie allein häufig nicht aus, damit sich die gewünschten moortypischen Arten wieder ansiedeln können. Hier sind gegebenenfalls weitere Renaturierungsmaßnahmen zur Reduzierung von Boden-Nährstoffen oder zur Anreicherung von Pflanzenarten notwendig.

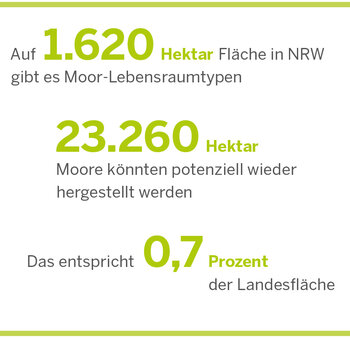

Um eine Grundlage für den landesweiten Prozess zum Thema Moorschutz bereit zu stellen, hat das LANUV ein „Naturschutz-Fachkonzept zur Wiederherstellung von Mooren in Nordrhein-Westfalen“ erarbeitet. In dem Konzept werden die naturschutzfachlichen Daten zur Situation der Moore in NRW dargestellt. So ergibt sich ein landesweites Bild der derzeit vorkommenden, naturschutzfachlich bedeutsamen Moorflächen sowie des theoretischen Wiederherstellungspotenzials. Demnach gibt es auf 1.620 Hektar Fläche in NRW Moor-FFH-Lebensraumtypen; potenziell könnten auf 23.260 Hektar Moore wiederhergestellt werden. Das entspricht 0,7 Prozent der Landesfläche. Auf 2.240 Hektar könnten Hochmoore entstehen.

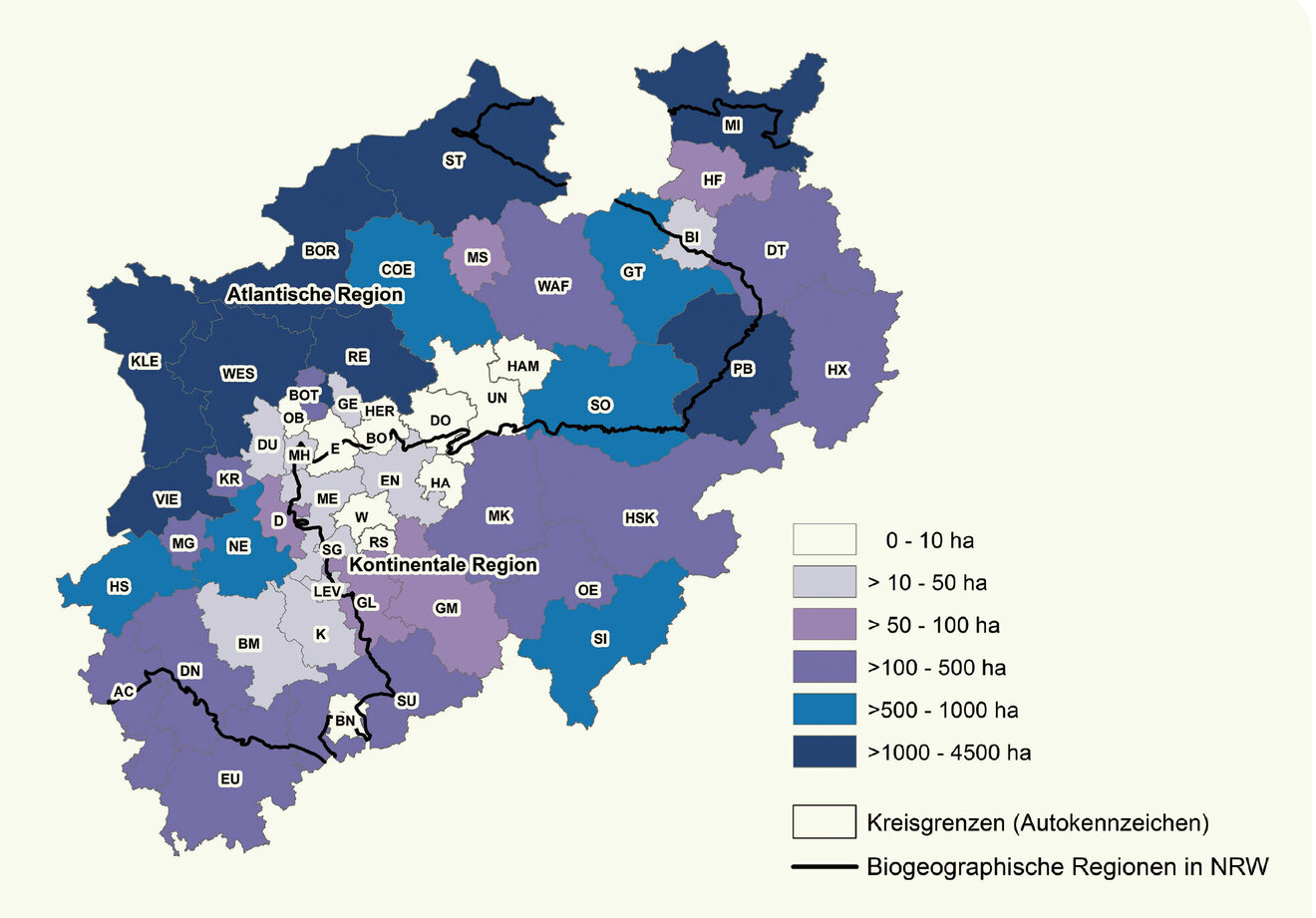

Etwa die Hälfte der Potenzialflächen liegt innerhalb der Naturschutz- und FFH-Gebiete, die andere außerhalb. Während die Potenzialflächen zur Entwicklung von Nieder-und Übergangsmooren nahezu in allen Kreisen landesweit zu finden sind, liegt der Schwerpunkt der Potenziale zur Wiederherstellung von Hochmooren in den Kreisen Borken, Steinfurt und Minden-Lübbecke.

Da die früheren Moor-Standorte heutzutage unterschiedlichen Landnutzungen unterliegen, muss vor der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen geprüft werden, welche Flächen konkret geeignet sind. Auch die Flächenverfügbarkeit spielt eine entscheidende Rolle. Um Akteurinnen und Akteuren langfristig eine aktuelle Planungsgrundlage zur Moorrenaturierung zu bieten und so den Moorschutz in NRW voranzutreiben, soll in Zusammenarbeit zwischen dem Geologischen Dienst und dem LANUV bis Ende 2025 ein Fachinformationssystem (FIS) zum Thema Moore erarbeitet werden. Dieses FIS soll Nutzenden die Möglichkeit bieten, theoretische Potenzialstandorte für die Moorwiederherstellung zu identifizieren sowie die dazugehörigen Daten zu exportieren und weiterzuverwenden. Darüber hinaus sollen auf dieser Plattform vorhandenes Wissen sowie Best-Practice-Beispiele zum Moorschutz dargestellt werden.

Auf der NRW-Moorschutzkonferenz im NRW-Umweltministerium im November 2024 wurden das LANUV-Fachkonzept und die Idee des FIS zum Thema Moore den mehr als 200 teilnehmenden Fachleuten in einem Vortrag und an einem LANUV-Stand vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichneten der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband, der Rheinische Landwirtschaftsverband, der Waldbauernverband NRW und die Landwirtschaftskammer NRW mit dem Ministerium eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Moorschutz. Im Zuge der Umsetzung dieser Vereinbarung kann das FIS eine wichtige Hilfestellung und Grundlage zur Flächenauswahl bieten. Bis zur Fertigstellung stellt das LANUV Karten der historischen Moorstandorte mit ihrem Entwicklungspotenzial im Internet zur Verfügung.

Titelbild: C. Rückriem/Biologische Station Zwillbrocker Venn

Neues Zentrum für angewandte Fischerei, Fischökologie und Aquakultur

Das Land NRW erneuert die veralteten Gebäude und technischen Anlagen am LANUV-Standort Kirchhundem-Albaum. Das neue Zentrum für angewandte Fischerei, Fischökologie und Aquakultur wird Labore, Seminarräume und Büros sowie die Außenanlagen zur Fischhaltung und Fischzucht an einem Standort vereinen. Im Sommer 2024 begannen die baulichen Maßnahmen mit dem Abriss der veralteten Teichanlagen und Erdarbeiten. Ab Ende 2025 werden das Hauptgebäude, die beiden Nebengebäude und die in den Boden eingelassenen Aquakulturhallen gebaut. Im Anschluss daran sollen das alte Hauptgebäude abgerissen sowie Garagen und eine Stellplatzanlage errichtet werden.

Der Neubau erfüllt mit dem sogenannten Gold-Standard für nachhaltiges Bauen höchste Anforderungen. So wird das Zentrum beispielsweise in einer innovativen Holzhybridbauweise gebaut, Dächer werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und es kommt eine innovative Eisspeichertechnologie zur Wärme- und Kälteversorgung zum Einsatz.

Entschneidungskonzept für die Flachlandregionen

NRW ist das am dichtesten besiedelte Flächenbundesland. Die Verkehrsinfrastruktur zerschneidet die Lebensräume heimischer Tierarten und schränkt ihre Mobilität stark ein. Eine gefahrlose Überwindung dieser Barrieren zum Beispiel zu Fortpflanzungspartnern, Nahrungsquellen und Ruheplätzen wird zunehmend schwieriger. Um dem entgegenzuwirken, hat das LANUV ein Konzept zur Entschneidung der Flachlandregionen NRW entwickelt. „Ziel ist, noch vorhandene Habitate zu vernetzen, sodass Arten gefahrlos geeignete Lebensräume für die Neu- und Wiederbesiedlung erreichen können“, sagt Katharina Hund vom Fachbereich „Planungsbeiträge zu Naturschutz, Landschaftspflege, Biotopverbund“. So zeigt das Konzept, wo zum Beispiel durch Grünbrücken, Durchlässe und andere bauliche Maßnahmen Lebensräume wieder vernetzt und die Durchgängigkeit wiederhergestellt werden können. Für die Mittelgebirgsregionen liegt bereits ein Entschneidungskonzept vor. Dieses wird nun mit Hilfe neuer methodischer Ansätze für das Flachland ergänzt und weiterentwickelt. Die Ergebnisse des Konzepts sollen die Landschafts- und Biotopverbundplanung unterstützen.

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.