Vom Kleingarten in den Landtag – mit Grünkohl die Luftqualität überwachen

Das Industrieland Nordrhein-Westfalen und seine Luft, das war schon immer ein großes Thema. Seit den 1960er-Jahren wurde dies mit der politischen Forderung „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden“ untermauert. Folglich stand das Thema Luftqualität weit oben auf der Agenda des Umweltschutzes. Das LANUV und seine Vorgängerinstitutionen haben daraus ihre Rückschlüsse gezogen und unter anderem Messprogramme aufgelegt, um mit Methoden des Biomonitorings die Schadstoffbelastung von Nahrungs- und Futterpflanzen langfristig zu überwachen und damit die Gesundheit der Menschen zu fördern – unterwegs mit einem Team, das mit der Versuchspflanze Grünkohl eine wichtige Datenbasis zur Überwachung der Luftqualität liefert.

Es kündigt sich ein schöner Tag im August an, als sich im Erdgeschoss des Essener LANUV-Labortrakts an einem Montagmorgen um acht Uhr eine Truppe um Dr. Katja Hombrecher, Leiterin des Fachbereichs „Immissionswirkungen“, trifft. Holger Buick, Mario Rendina, Marcel Buss und Alexandra Müller-Uebachs haben sich um einen Tisch versammelt, die Kaffeetassen sind gefüllt, Stifte und Notizblock liegen parat. Sie legen den Aufgabenplan für diese Woche fest. Im Fokus ihrer Aufmerksamkeit steht dabei Grünkohl. Doch während die meisten das Wintergemüse eher mit Grützwurst, Mettwurst und Kasseler in Verbindung bringen, steht hier der Kohl als wichtiges Versuchsobjekt im Mittelpunkt. „Grünkohl ist ein wichtiger Bioindikator, der Schadstoffe aus der Luft aufnehmen und anreichern kann. Dadurch lassen sich relativ schnell Aussagen über die Standortbelastung durch Luftschadstoffe vor Ort treffen“, erläutert Katja Hombrecher.

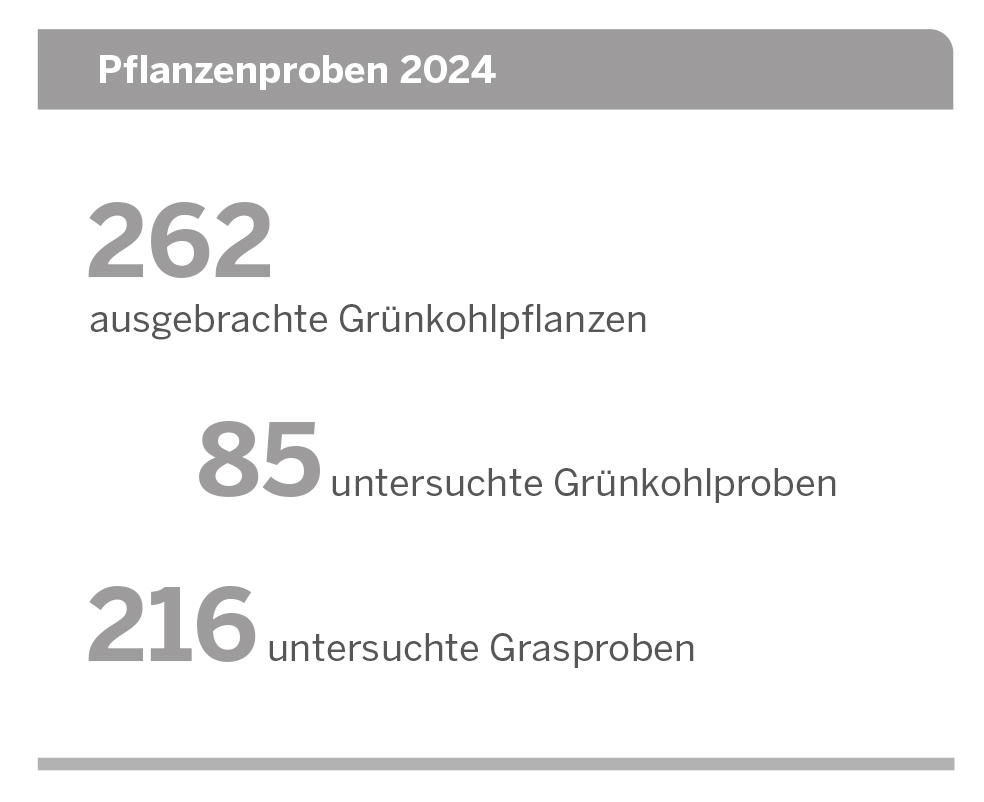

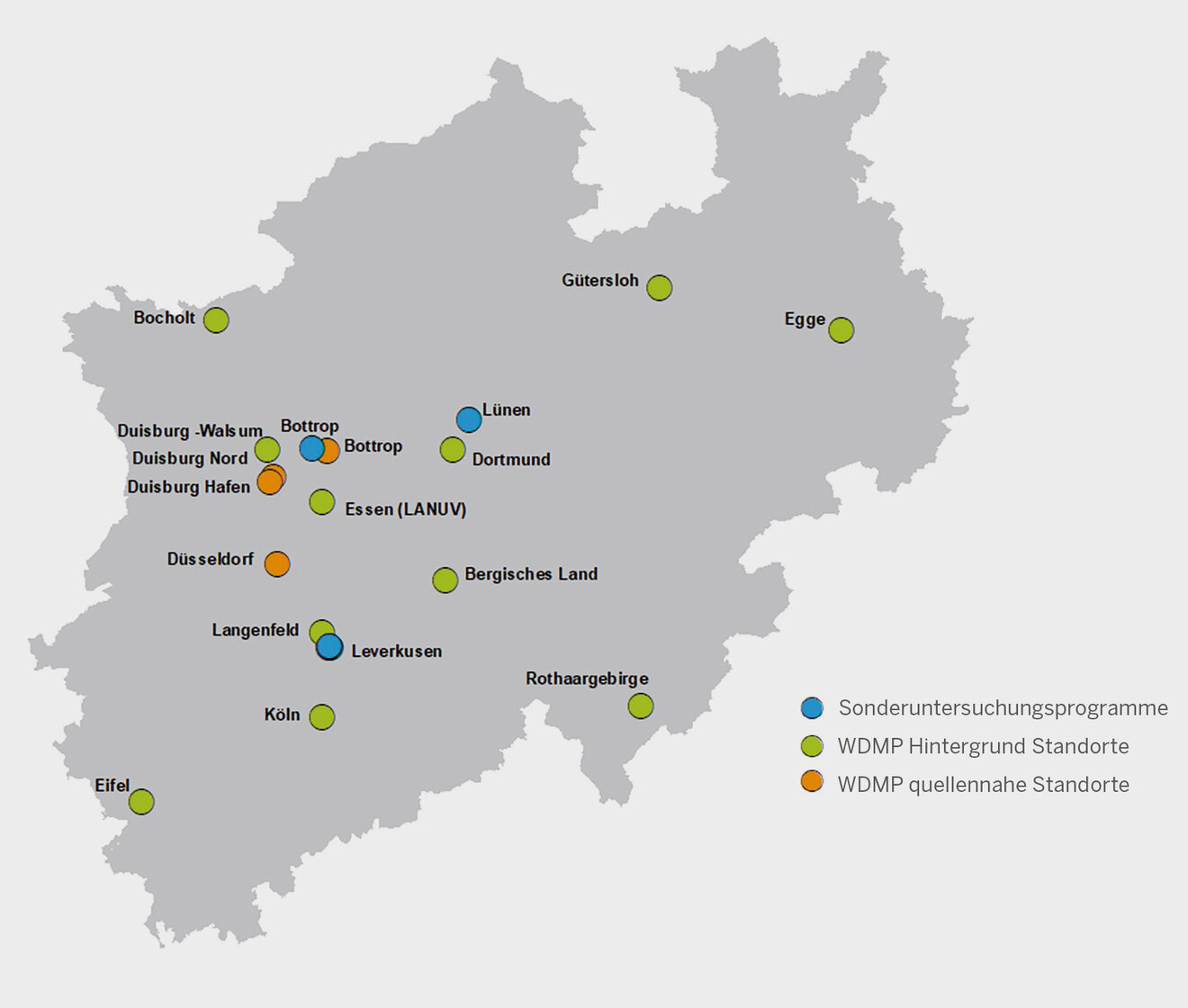

An 14 Standorten verteilt über ganz NRW stehen dem LANUV seit 1995 über das Wirkungsdauermessprogramm (WDMP) Flächen zur Verfügung, auf denen mit Grünkohl und Gras die Wirkung von Luftverunreinigungen gemessen wird (siehe Infobox). Zudem betreut das Team derzeit 20 weitere Standorte in Klein- und Privatgärten sowie in Kindergärten, die in der Nähe von Industrieanlagen liegen. Auch dort wird an ausgewählten Stellen Grünkohl gepflanzt, um die Einträge von Schadstoffen über die Luft zu ermitteln. All diese Flächen müssen in der Vegetationsperiode gepflegt werden; das bedeutet junge Grünkohlpflanzen auszubringen, Wildkräuter zu jäten, die Pflanzen den Sommer über zu gießen und dann später zu ernten. Für diese Woche sind die Aufgaben fix verteilt: Heute kümmern sich Holger Buick, Mario Rendina und Alexandra Müller-Uebachs um Standorte in Lünen und Bottrop und bringen dort junge Grünkohlpflanzen aus, Marcel Buss bereitet im Labor Proben vor.

Messstation im LANUV-Schaugarten

Doch zuerst geht es schnellen Schrittes zur Kontrolle der Messgefäße in den LANUV-Schaugarten. Der einem Bauerngarten ähnelnde Schaugarten, in dessen hinterem Teil mehrere alte Apfelbäume stehen, beherbergt nicht nur Beete und Gewächshäuser, sondern auch eine der 14 Stationen des Wirkungsdauermessprogramms (WDMP). Zwei hellgraue Kunststoffbehälter mit Grünkohlpflanzen stehen am Zaun, zudem mehrere kleinere Töpfe mit Gras. „Grünkohl eignet sich sehr gut als Versuchspflanze, weil er wegen seiner großen Blattoberfläche und den stark gekräuselten Blättern hervorragend Luftschadstoffe aufnehmen kann“, erklärt Katja Hombrecher. „Die Graskulturen werden alle vier Wochen geerntet und erlauben so einen schnellen Überblick über eine Schadstoffbelastung beispielsweise an einer Produktionsanlage. Mit Grünkohl und Gras lassen sich die Gehalte von Schwermetallen und organischen Substanzen wie etwa polychlorierten Biphenylen (PCB), Dioxinen und Furanen messen.“

Der Schaugarten ist aber nicht nur Messstation und Ort zur Aufzucht des Grünkohls, sondern auch Stätte der Forschung. So sind neben den Behältnissen mit Grünkohl und Gras Depositionssammler für die Niederschläge aufgereiht, mit denen Katja Hombrecher in einem Forschungsprojekt den atmosphärischen Eintrag von Pflanzenschutzmitteln im Niederschlag und in Pflanzen ermitteln will. Die Ergebnisse zeigen, dass Pflanzenschutzmittel über die Luft verbreitet und auch fernab von landwirtschaftlicher Nutzung in Pflanzen eingetragen werden (siehe Infobox). Zudem experimentiert der Fachbereich mit anderen Gemüsearten wie Mangold, Blattsalat, Bohnen, Tomaten, Möhren oder mit Zucchini, um so Unterschiede in der Aufnahme von Schadstoffen feststellen zu können. „Bislang bleibt der Grünkohl als Bioindikator aber das Maß aller Dinge“, sagt Katja Hombrecher. Dies bedeutet unter anderem auch: Liegen Schadstoffwerte im Grünkohl an einer Messstation über bestimmten Höchstgehalten, rät das LANUV davon ab, Blattgemüse zu verzehren.

Pflanzen nach VDI-Richtlinie

Nach dem kurzen Abstecher in den Schaugarten schwingen sich Holger Buick, Mario Rendina und Alexandra Müller-Uebachs in den Transporter Richtung Autobahn. Die von dem Trio angepeilte Fläche in Lünen in der Nähe einer Kupferhütte und des Stadthafens ist einer jener Standorte, an denen das LANUV im Rahmen eines Sonderuntersuchungsprogramms zum Nachweis von Metallen wie Blei, Cadmium oder Chrom seit 2009 fast ununterbrochen Grünkohl gepflanzt hat. „Die Firma hat viele Maßnahmen umgesetzt und die Metallbelastung des Grünkohls ist gesunken, aber immer noch ist der Bleigehalt erhöht“, erzählt Holger Buick, während er den LANUV-Transporter auf der A40 nach Lünen steuert. Seitdem gilt im unmittelbaren Umkreis der Firma für Grünkohl und andere Blattgemüse wie Mangold und Spinat eine Nichtverzehrempfehlung.

Rund eine Stunde später biegt das Fahrzeug auf einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite des Fabrikgeländes ab. Ein paar Fußminuten entfernt liegt die Kleingartenanlage „Grüne Aue“. Fix lädt das Trio Werkzeuge, junge Grünkohlpflanzen und einige Kanister Wasser auf eine Sackkarre. An einem Bahngleis entlang laufen sie zur Gartenanlage, wo das Ehepaar Frädrich bereits auf sie wartet. Seit 40 Jahren baut das Ehepaar Kartoffeln, Rüben, Tomaten, Gurken und noch vieles mehr an. Eine rund ein Meter mal drei Meter große Fläche haben die beiden seit vielen Jahren an das LANUV abgetreten – ausnahmsweise in diesem Jahr nicht ganz frei von Bewuchs, wie sich Herr Frädrich entschuldigt. Doch die drei LANUV-Beschäftigten sind als ausgebildete Landwirtschaftlich-technische Assistenten auch Gartenprofis: Binnen weniger Minuten haben sie die Fläche unter den aufmerksamen Blicken von Herrn Frädrich sorgfältig gesäubert, der Grünkohl kann gepflanzt werden. „Wichtig ist dabei beispielsweise, dass das Beet frei anströmbar ist und in der Hauptwindrichtung der Produktionsstätte liegt, die die Belastung verursacht“, sagt Mario Rendina. Zehn hellgrüne Grünkohlpflanzen setzt das LANUV-Team vorsichtig in die Erde, bedeckt von einem Netz, damit nicht Kaninchen oder Rehe die zarten Pflänzchen anknabbern und Insekten wie etwa Kohlweißlinge ihre Eier ablegen. Dann werden die Pflanzen mit dem aus Essen mitgebrachten Wasser gegossen. „Wir können nicht das in der Gartenanlage gesammelte Wasser nutzen, da es verunreinigt sein und damit die Ergebnisse verfälschen könnte“, erklärt Holger Buick. Schräg gegenüber des Beets setzen sie an einem Zaun zudem eine Kiste mit Grünkohlpflanzen ab, quasi der nach einer VDI-Richtlinie standardisierte Vergleichsversuch zum Beet. „Dort hat der Grünkohl keinen Kontakt zum Boden, weil er in einem einheitlichen Bodensubstrat wächst. Damit kann verglichen werden, welche Schadstoffe aus dem Boden und welche aus der Luft eingetragen werden“, erklärt er. Über Dochte werden die Pflanzen mit einem darunter stehenden, mit Wasser gefüllten Behälter verbunden und dadurch bewässert. „Das Gemüse, das wir hier anbauen, schmeckt viel besser als das, was es im Supermarkt zu kaufen gibt. Deshalb interessiert uns, was im Grünkohl an Schadstoffen gemessen wird“, sagt Kleingärtner Frädrich. Um die weitere Pflege der Kohlpflanzen muss sich der Rentner nicht kümmern, das übernimmt das LANUV-Team.

Nach getaner Arbeit bei den Frädrichs fährt das LANUV-Trio an den Rand des Naturschutzgebiets „Welschenkamp“ zum nächsten Lünener Standort, der ebenfalls in der Nähe der Kupferhütte liegt. Anders als beim ersten Standort begrüßt sie hier in einem Privatgarten niemand – dafür wartet richtig Arbeit auf sie. Denn die Fläche, die ihnen der Eigentümer bereit gestellt hat, ist stark verunkrautet. So müssen die drei in der mittäglichen Hitze ihre Muskeln spielen lassen und erst mal fachmännisch Gras und Wildkräuter entfernen. „Das Säubern stört nicht, es ist Teil unserer Arbeit. Wir freuen uns, wenn Privatleute einen kleinen Teil ihres Gartens zur Verfügung stellen, denn das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt Alexandra Müller-Uebachs. Eine Stunde später ist die Arbeit getan: Zehn Kohlpflänzchen sind gesetzt, der Behälter mit den Vergleichspflanzen aufgestellt. Noch kurz die Rabatte sauber gemacht, den Weg gekehrt, die Werkzeuge eingesammelt und dann macht sich das Team wieder auf den Weg zurück zum Auto. Denn die Tour ist noch nicht zu Ende: Die drei müssen noch an weiteren Standorten in Lünen und Bottrop den Kohl in die Erde bringen.

Küchenfertig im Labor

Während das Trio unterwegs ist, hat Marcel Buss im Labor gearbeitet. Der ausgebildete Chemielaborant, bereits seit 37 Jahren am LANUV, hat dort Grünkohlblätter, die das Team am Vortag geerntet hatte, routiniert aufbereitet. „Strünke abmachen, Blätter zerkleinern und waschen, gelbe Stellen wegschneiden, wie man das halt auch zu Hause machen würde“, erklärt er. Danach schleudert er den Kohl in einer riesigen Salatschleuder und wiegt ihn, denn 500 Gramm braucht es mindestens als Voraussetzung für weitere Analysen. Anschließend wickelt Marcel Buss die Pflanzenproben in Alufolie, die bei minus 65 Grad schockgefrostet werden. Danach packt er sie in die Gefriertrocknungsanlage. Dort trocknet der Grünkohl bei Unterdruck für mindestens 72 Stunden. „Das ist die schonendste Art der Probentrocknung, weil so nur das reine Wasser rausgeht. Organische Stoffe wie Dioxine können nicht ausgasen, dadurch bleibt der Ist-Zustand der Probe bewahrt“, erklärt er. Anschließend lässt er den Kohl über die Ultrazentrifugalmühle in ein Millimeter große Stücke mahlen. Damit ist der Kohl fertig vorbereitet für die weiteren Analysen, die in den LANUV-Laboren der Abteilungen „Luftqualität, Geräusche, Erschütterungen, Strahlenschutz“ und „Zentrale Umweltanalytik“ gemacht werden. Die Ergebnisse laufen dann wieder in Katja Hombrechers Fachbereich ein und werden ausgewertet. Gibt es Anhaltspunkte für eine Schadstoffbelastung, die oberhalb der Hintergrundbelastung in NRW liegt, werden die Gehalte im Grünkohl vom Fachbereich „Umweltmedizin, Toxikologie, Epidemiologie, Noxen-Informationssystem“ gesundheitlich bewertet.

Wichtige Datenbasis

Das, was das LANUV-Team den Sommer über gepflanzt, hochgezogen und küchenfertig für weitere Analysen aufbereitet und in Berichten veröffentlicht hat, liefert damit wichtiges Datenmaterial – zum Beispiel für die Umweltberichterstattung, für Untersuchungsberichte für den Landtag etwa zur Immissionsbelastung von Nahrungspflanzen in Bottrop, für Kontrollen, ob Maßnahmen zur Minderung von Emissionen und Immissionen erfolgreich waren, oder schlichtweg dafür, ob die Bevölkerung Gemüse an kritischen Standorten verzehren sollte – ohne den Einsatz des Biodindikators Grünkohl wäre die Überwachung der Luftqualität in NRW um eine wichtige Facette ärmer.

Titelbild: Oberhäuser

Pflanzenschutzmittel-Projekte

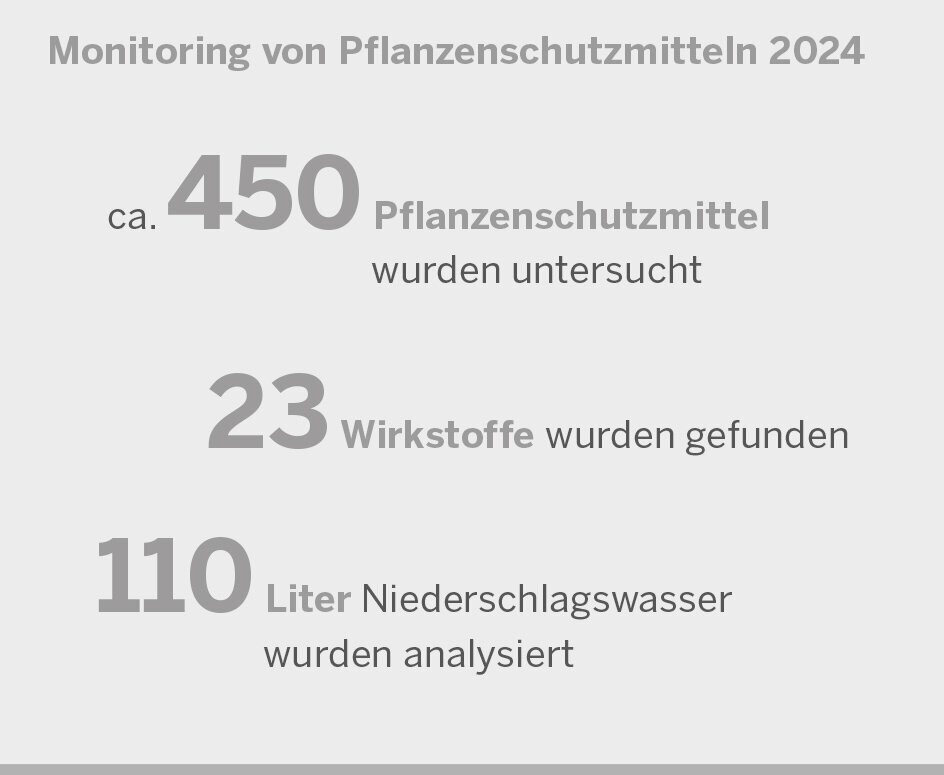

Seit 2020 wurden am LANUV verschiedene Forschungsprojekte zum Monitoring von Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Niederschlag und Bioindikatoren durchgeführt. Die PSM sind vermutlich eine der Ursachen für den fortschreitenden Biodiversitätsverlust und können atmosphärisch verbreitet werden. Bisher gibt es in Deutschland wie auch in anderen Ländern kein flächendeckendes Monitoring von atmosphärischen PSM-Einträgen. Darüber hinaus ist bisher wenig über die Wirkungen von PSM auf terrestrisch lebende Organismen wie beispielsweise Insekten bekannt.

Um den Beitrag von PSM-Einträgen am Biodiversitätsverlust quantifizieren zu können, muss zunächst ein Monitoring dieser Einträge stattfinden. Deswegen wird am LANUV an jeweils vier landwirtschaftsnahen und -fernen Messstationen in selbst konstruierten Sammlern der Regenniederschlag aufgefangen. Gleichzeitig werden auch Gras und Grünkohlpflanzen auf PSM untersucht. Dabei wurde eine große Zahl an PSM-Wirkstoffen und deren Metaboliten auch landwirtschaftsfern gefunden. Viele PSM-Einträge wurden nicht nur in der Vegetationszeit im Frühjahr gemessen, sondern auch im Herbst und Winter.

Wirkungsdauermessprogramm

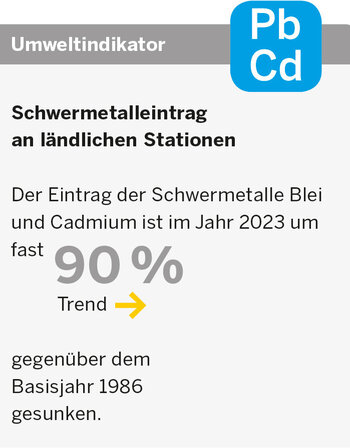

Das Wirkungsdauermessprogramm (WDMP) wurde 1995 im Auftrag des NRW-Umweltministeriums zur Langzeitbeobachtung immissionsbedingter Wirkungen vom Landesumweltamt NRW konzipiert und umgesetzt. Es besteht aus 14 Messstationen, an denen die Hintergrundbelastung in NRW ermittelt wird. Mit den Bioindikatoren Grünkohl und Gras soll die Belastung von Schwermetallen wie etwa Blei, Nickel, Chrom, Kupfer oder Zink sowie persistenten organischen Schadstoffen wie beispielsweise polychlorierten Biphenylen (PCB), polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Dioxinen und Furanen untersucht werden. Das Biomonitoring dient vorrangig dazu, Hintergrunddaten für unterschiedlich belastete Regionen zu ermitteln. Anhand der maximalen Hintergrundbelastung in NRW können dann Gehalte in Bioindikatoren in der Nähe zu potenziellen Emittenten beurteilt werden. Auch lassen sich aus den langen Datenreihen Trends ermitteln und die Erfolge von Luftreinhaltemaßnahmen aufzeigen. Erfahrungen und Daten aus dem WDMP fließen in die Qualitätssicherung von Bioindikationsverfahren und in die Richtlinienarbeit der VDI-Kommission Reinhaltung der Luft ein.

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.