Immissionsprognosen und Prüfung

Schornsteinhöhenbestimmung

Die Ableitung von Schadstoffen erfolgt bevorzugt in größeren Höhen, um eine ausreichende Verdünnung und den ungestörten Abtransport der Emissionen zu gewährleisten. Die Bestimmung der erforderlichen Schornsteinhöhe richtet sich nach den Vorgaben von Nr. 5.5 TA Luft.

Die Schornsteinhöhenbestimmung stellt eine Vorsorgeanforderung dar und erfolgt unabhängig von den Prüfungen gemäß Nummer 4 der TA Luft, die durch die Immissionsprognose durchgeführt werden. Verschiedene Prüfschritte sind notwendig, um die optimale Schornsteinhöhe zu ermitteln. Dabei können unterschiedliche Höhenwerte resultieren, von denen letztlich die höchste Höhe maßgeblich ist.

Ein zentraler Prüfschritt betrifft die Einhaltung der Mindestanforderungen an den ungestörten Abtransport der Abgase, wie in Nummer 5.5.2.1 der TA Luft beschrieben. Dabei wird sichergestellt, dass die Schadstoffe außerhalb der Rezirkulationszone eines Gebäudes abgegeben werden, wobei sowohl das Gebäude selbst als auch benachbarte Gebäude oder Geländeformationen berücksichtigt werden müssen. Die Dimension dieser Rezirkulationszone hängt unter anderem von der Dachform des Gebäudes ab.

Ein weiterer wichtiger Prüfschritt ist die ausreichende Verdünnung der Emissionen in der Atmosphäre. Diese wird ebenfalls nach Nummer 5.5.2.1 der TA Luft ermittelt und betrifft die maximale bodennahe Konzentration jedes emittierten Stoffes, wie er in Anhang 6 der TA Luft aufgeführt ist. Die Schornsteinhöhe muss so bemessen sein, dass diese Konzentration den festgelegten S‑Wert (Schadstoffkonzentrationswert) nicht überschreitet.

Die VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 (Ausgabe Juli 2017) enthält detaillierte Vorschriften zur Ermittlung der Mindesthöhen für den ungestörten Abtransport und die ausreichende Verdünnung unter Berücksichtigung von Gebäudeeinflüssen. Zudem werden in Nummer 5.5.2.3 der TA Luft Hinweise zur Berücksichtigung von Bebauung, Bewuchs und unebenem Gelände gegeben.

Da die Formulierungen in der TA Luft teilweise Interpretationsspielräume zulassen, hat der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) ein Merkblatt zur Schornsteinhöhenberechnung herausgegeben, um eine Vereinheitlichung und Klarstellung zu erreichen. Dennoch kann es in der Praxis weiterhin zu unterschiedlichen Auslegungen durch Betreiber von Industrieanlagen und Behörden kommen. In solchen Fällen steht das LANUK den genehmigenden Behörden auf Anfrage beratend zur Seite.

Immissionsprognosen

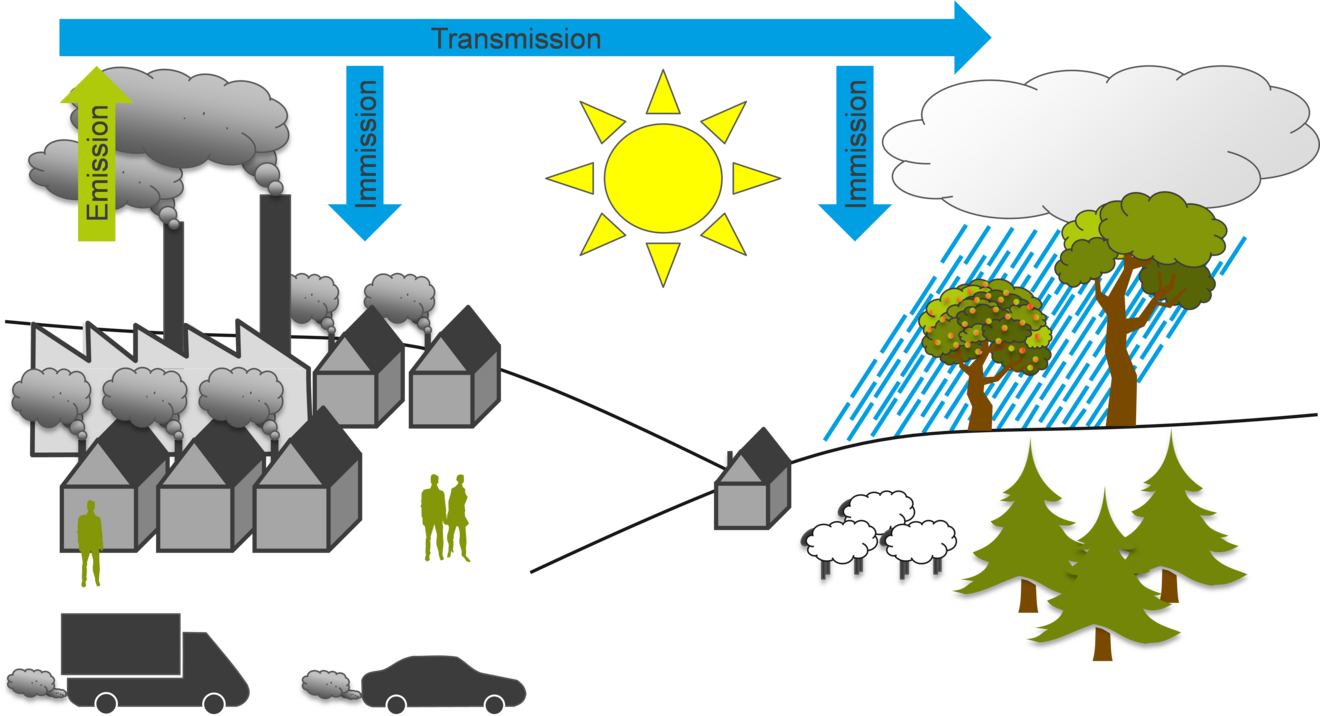

Für den Immissionsschutz ist es von zentraler Bedeutung, dass die Immissionswerte eingehalten werden. Immissionswerte sind wissenschaftlich abgeleitete Konzentrationen, die den Schutz von Menschen und der Umwelt gewährleisten sollen.

Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Werte stehen je nach Anforderung verschiedene geeignete Methoden zur Verfügung. Bei Luftschadstoffen gehören dazu die Immissionsprognose und die Durchführung von Immissionsmessungen. Bei Gerüchen wird zwischen Geruchsimmissionsprognose und Rasterbegehungen unterschieden. Die Auswahl der jeweiligen Methode obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde. Das LANUK steht den Genehmigungsbehörden auf Anfrage beratend zur Seite.

Im Folgenden liegt der Schwerpunkt auf der Immissionsprognose.

Der Zweck der Immissionsprognose gemäß TA Luft ist die Prüfung, ob der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreinigende Stoffe beim Betrieb einer Anlage sichergestellt ist. Die Immissionsprognose ist die rechnerische Ermittlung von Immissionskenngrößen gemäß Nr. 4.6.4 TA Luft. Das Ergebnis dieser Berechnungen sind Immissionswerte, die anschließend mit den vorgegebenen Immissionskenngrößen verglichen werden können.

Immissionskenngrößen und -werte werden in der Regel als Konzentrationen oder Depositionen für Jahres-, Tages- und/oder Stundenwerte berechnet, wobei letztere häufig eine zulässige Überschreitungshäufigkeit während eines Jahres vorsehen.

Weitere Details zum Konzept der Immissionskenngrößen, ihrer Ermittlung, der Notwendigkeit der Ermittlung, den individuellen Immissionswerten, der Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens sowie dem Umgang mit Sonderfällen finden sich in den Abschnitten 4.1 bis 4.8 der TA Luft sowie in den Anhängen 1, 8 und 9. Für Gerüche ist Anhang 7 sowie der entsprechende Kommentar des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) relevant.

Die Ausbreitungsrechnung ist in Anhang 2 der TA Luft beschrieben. Für Gase, Stäube und Geruchsstoffe ist sie als Zeitreihenrechnung über ein Jahr oder auf der Basis einer mehrjährigen Häufigkeitsverteilung von Ausbreitungssituationen durchzuführen. Die Ausbreitung erfolgt nach dem Partikelmodell der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 (Ausgabe September 2000). Die Deposition wird unter Verwendung der Parameter Depositionsgeschwindigkeit und Auswaschrate gemäß dem in der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (Ausgabe April 2006) beschriebenen Verfahren berechnet, wobei die in den Nummern 3 und 4 des Anhangs 2 der TA Luft aufgeführten Werte genutzt werden.

Bei der Ausbreitungsrechnung werden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Transport durch den mittleren Wind (Windrichtung und -geschwindigkeit)

- Turbulente Verteilung in der Atmosphäre (Rauhigkeitslänge und Stabilität)

- Absinken schwerer Aerosole (Sedimentationsgeschwindigkeit)

- Ablagern an Erdboden und Vegetation (Depositionsgeschwindigkeit)

- Chemische Umwandlungen erster Ordnung (bisher nur bei Stickoxiden)

- Abluftfahnenüberhöhung (Abgastemperatur)

- Auswaschen der Stoffe (Niederschlag, Auswaschraten)

Ziel der Immissionsprognose ist es, Aufschluss über die durch die Emission verursachten Immissionen zu erhalten. Hierbei werden geführte und diffuse Emissionsquellen unterschieden.

Geführte Quellen sind in der Regel Punktquellen, wie z.B. Schornsteine. Hierbei muss in der Regel die tatsächliche Höhe der Schornsteine berücksichtigt werden. Bei neuen Schornsteinen muss diese zunächst bestimmt werden. Diffuse Quellen können bodennahe Punktquellen, horizontale oder vertikale Linien- oder Flächenquellen oder Volumenquellen sein. In der Modellierung sollte die tatsächliche diffuse Quelle möglichst genau beschrieben werden.

Die angesetzten Emissionen sind die von der Quelle ausgehenden luftverunreinigenden Stoffe (Gase, Stäube, staubgebundene Stoffe oder Gerüche). Diese müssen maximal angesetzt werden. In der Regel wird ein Emissionsmassenstrom (Masse bezogen auf die Zeit) angesetzt. Dabei werden die ungünstigsten Betriebsbedingungen in Form des maximal erlaubten Emissionsgrenzwerts über die maximal erlaubte Betriebszeit zugrunde gelegt. Die anzusetzenden Emissionsdaten müssen dem Stand der Technik entsprechen, wie er in Verordnungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, der TA Luft oder in entsprechenden Richtlinien beschrieben ist. Hierbei steht das LANUK den genehmigenden Behörden auf Anfrage beratend zur Seite.

Das Ausbreitungsmodell liefert bei einer Zeitreihenrechnung für jede Stunde des Jahres an den vorgegebenen Aufpunkten die Konzentration eines Stoffes (als Masse/Volumen) und die Deposition (als Masse/(Fläche*Zeit)) oder bei Geruchsausbreitungsrechnungen Informationen über das Vorliegen einer Geruchsstunde.

Für Gase und Stäube dienen die Ergebnisse einer Berechnung für ein Raster von sogenannten Aufpunkten der Auswahl der Beurteilungspunkte. Die Ergebnisse an den Beurteilungspunkten repräsentieren, je nach Eingangsdaten, die Gesamtzusatzbelastung oder Zusatzbelastung. Für die Bewertung von Geruchsimmissionen werden aus den Ergebnissen der Ausbreitungsrechnung auf Beurteilungsflächen gewichtete Mittel der Geruchsstundenhäufigkeiten gebildet.

Zusatzbelastung: Immissionsbeitrag des Vorhabens. Bei Neugenehmigungen entspricht die Zusatzbelastung der Gesamtzusatzbelastung.

Gesamtzusatzbelastung: Immissionsbeitrag, der durch die gesamte Anlage hervorgerufen wird.

Im Fall einer Änderungsgenehmigung kann der Immissionsbeitrag des Vorhabens (Zusatzbelastung) negativ, d. h. der Immissionsbeitrag der gesamten Anlage (Gesamtzusatzbelastung) kann nach der Änderung auch niedriger als vor der Änderung sein.

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.