Biomassepotenziale im Rheinischen Revier

Das Rheinische Revier soll im Zuge des Kohleausstiegs zu einer „Modellregion Bioökonomie“ entwickelt werden. Dadurch wird der Biomassebedarf steigen. Aus diesem Grund hat das LANUV mit dem zweijährigen Projekt „Biomassepotenziale Rheinisches Revier“ Grundlagen und Instrumente geschaffen, um zu einer nachhaltigen Nutzung von Biomasse aus der Land- und Ernährungswirtschaft in der Region beizutragen.

Das Projekt wurde von der Landesregierung dem Ankerprojekt „Modellregion Bioökonomie“ zugeordnet, das zentral ist für eine erfolgreiche Umsetzung des Strukturwandels. „Extrem wichtig für den Projekterfolg waren die regelmäßigen Workshops mit Vertreterinnen und Vertretern aus Landwirtschaft, Naturschutz, Industrie und Verwaltung“, sagt Projektleiterin Carmen Haase. Damit konnten die unterschiedlichen Positionen der Akteure berücksichtigt, Expertenwissen genutzt und ein breiter Beteiligungsprozess gewährleistet werden. So wurde im Rahmen eines solchen Workshops beispielsweise erarbeitet, dass biobasierte Technologien insbesondere dann relevant für das Rheinische Revier sind, wenn sie an Industrien und Forschungseinrichtungen andocken und mit ihnen hochpreisige Produkte hergestellt werden können. Insgesamt wurden so 13 ausgewählte Technologien wie beispielsweise die Herstellung von Kunststoffen oder Zellstofffasern geprüft und deren Nachhaltigkeit anhand der Umsetzungseffizienz und des Energieeinsatzes bewertet.

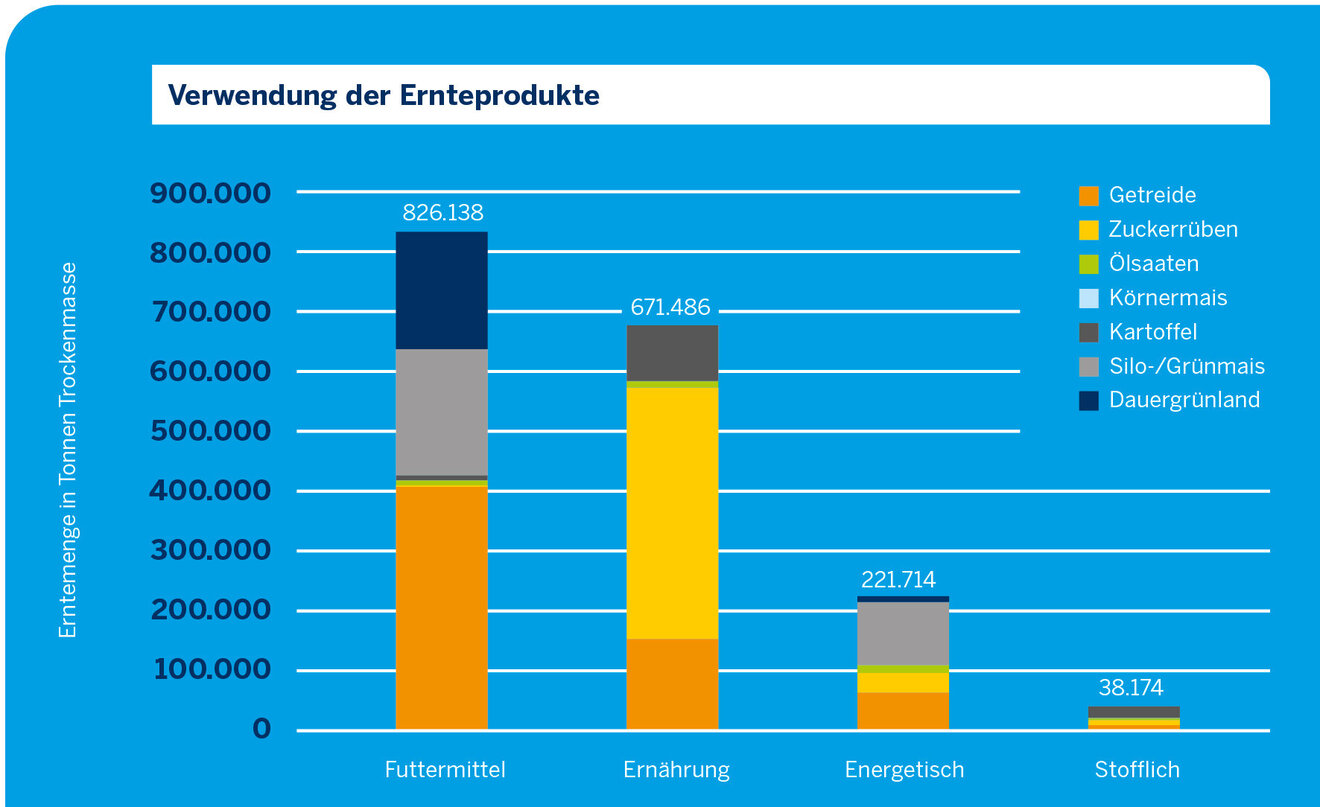

Eine Auswertung aktueller Agrarstatistiken und Studien ergab, dass jährlich circa 1,76 Millionen Tonnen Biomasse (Trockenmasse) im Rheinischen Revier geerntet werden. Davon werden derzeit 47 Prozent als Futtermittel und 38 Prozent für die menschliche Ernährung verwendet. 2,2 Prozent werden bisher stofflich genutzt. Mit dem agrarökonomischen Modell CAPRI wurden vier Szenarien für die Zukunft entwickelt: Wie verschieben sich Biomasseangebot und -nachfrage, wenn beispielsweise die Ziele der EU-farm-to-fork-Strategie umgesetzt werden oder die Tierhaltung reduziert wird? Wie verändern sich die landwirtschaftlichen Preise, wenn im Rheinischen Revier eine kommerzielle Anlage in Betrieb geht, die auf Basis biogener Rohstoffe produziert, also beispielsweise Polymilchsäure auf Basis von Weizen oder Zuckerrüben herstellt? Dabei wurde deutlich, mit welchen Stellschrauben sich Biomassepotenziale steigern oder reduzieren lassen. „Aus Umweltsicht besonders positiv ist die kaskadische Nutzung von Rohstoffen“, sagt Carmen Haase. Dies bedeute, dass Biomasse möglichst mehrmals stofflich genutzt und erst am Ende ihres Lebenswegs energetisch verwertet werde.

Auf Basis dieser Ergebnisse und Erkenntnisse konzipierte das Projektteam ein Bewertungsschema, mit dem Förderanträge für Bioökonomieprojekte auf Nachhaltigkeit geprüft werden können. Damit haben Politik und Verwaltung ein konkretes Instrument, Fördermittel für das Rheinische Revier bestmöglich einzusetzen. Zudem können die Ergebnisse für die Erarbeitung der Bioökonomiestrategie NRW genutzt werden.

Titelfoto: Adobe Stock/Cornelius Otto

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.