Der Umgang mit dem Klimawandel

Der menschengemachte Klimawandel bringt für Deutschland und damit auch für NRW zwei wesentliche Aufgaben mit sich: Zum einen braucht es dringend Maßnahmen, um sich an den Klimawandel anzupassen. Zum anderen muss weiterhin viel unternommen werden, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre und die daraus resultierende Erderwärmung möglichst gering zu halten. Diesen Aufgaben geht das LANUV unter anderem mit dem neuen Fachzentrum „Klimaanpassung, Klimaschutz, Wärme und Erneuerbare Energien“ nach, das aus der „Koordinierungsstelle Klimaschutz/Klimawandel“ hervorgegangen ist und das für noch mehr Sichtbarkeit und Fokussierung auf das wichtige Thema Klima sorgt.

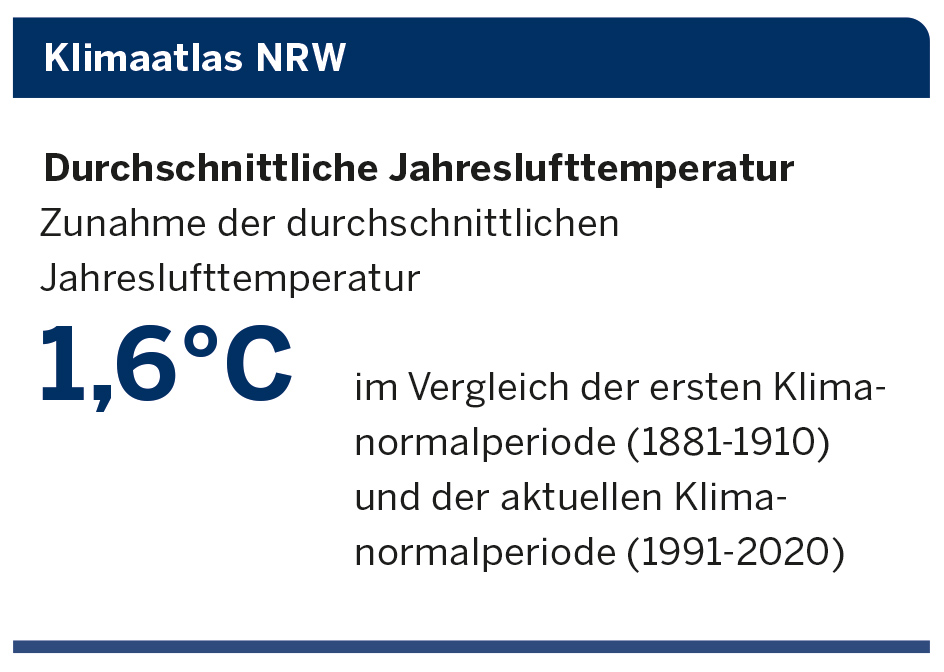

So hat das Fachzentrum Klima im Jahr 2024 den Fachbericht „Klimaentwicklung und Klimaprojektionen in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht, der die mögliche künftige Entwicklung von Klimaparametern in Bezug unter anderem auf Lufttemperatur, Hitzetage, Niederschläge und Starkregen beschreibt. Schon jetzt lassen sich klimatische Veränderungen beobachten. Beispielsweise ist zwischen der ersten Klimanormalperiode (KNP) (1881-1910) und der aktuellen KNP (1991-2020) die mittlere Jahreslufttemperatur im Mittel für NRW um 1,6 Grad Celsius gestiegen. Die Heißen Tage, also Tage mit mehr als 30 Grad Celsius, haben sich im Vergleich der KNP 1891-1920 und der KNP 1991-2020 auf acht Tage verdoppelt. Parallel dazu verringerte sich die jährliche Zahl der mittleren Frost- und Eistage: Die Zahl von Frosttagen, bei denen eine Minimaltemperatur unter null Grad Celsius gemessen wird, ging von 74 auf 62 zurück. Die Zahl der Eistage, also Tage, an denen die Maximaltemperatur null Grad Celsius nicht übersteigt, fiel von 17 auf 12.

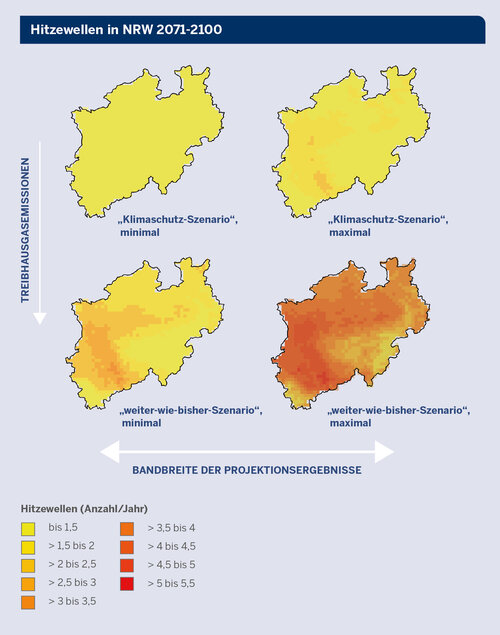

Mittlere Anzahl der Hitzewellen in NRW im Projektionszeitraum 2071-2100. Dargestellt sind die minimal zu erwartende Anzahl an Hitzewellen pro Jahr (15. Perzentil) sowie die maximale Anzahl (85. Perzentil) für zwei verschiedene Klimaszenarien. In der oberen Reihe ist das „Klimaschutz-Szenario“ dargestellt, das von einer globalen Erwärmung von im Mittel 1,6 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ausgeht. Die untere Reihe zeigt die Projektion für das „weiter-wie-bisher-Szenario“, das von stetig steigenden Treibhausgasemissionen und einem Anstieg der globalen Temperatur von im Median mehr als vier Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau ausgeht.

Vor allem in den dicht besiedelten Gebieten in NRW wird laut den Szenarien die Hitzebelastung immer mehr zum Problem. Sind davon heutzutage 6,9 Millionen Menschen betroffen, werden im Jahr 2050 bis zu elf Millionen Menschen darunter leiden. Anschaulich zeigt dies der Fachbericht zum Beispiel anhand von Hitzewellen, wenn also drei Heiße Tage aufeinanderfolgen. „Das Auftreten von Hitzewellen hat sich schon jetzt erhöht“, sagt Antje Kruse, Leiterin des Fachzentrums. Gab es im Beobachtungszeitraum 1951 bis 1980 alle zehn Jahre eine Hitzewelle, wurde im Zeitraum 1991 bis 2020 alle drei Jahre ein solches Extremereignis registriert. Künftig zeigen für NRW fast alle Szenarien durchschnittlich mindestens eine Hitzewelle pro Jahr. Beim ungünstigsten Szenario könnten bis zum Jahr 2100 durchschnittlich bis zu vier Hitzewellen jährlich auftreten. Im Raum Köln wäre gemäß den Klimaprojektionen sogar durchschnittlich mit bis zu fünf Hitzewellen pro Jahr zu rechnen (siehe S. 67). Umso wichtiger wird deshalb neben Maßnahmen des Klimaschutzes auch die Klimafolgenanpassung, zu der jede Kommune in unterschiedlicher Form beitragen kann. Typische Maßnahmen sind beispielsweise Flächen zu entsiegeln oder Fassaden zu begrünen. Um die Kommunen zu unterstützen, hat das LANUV im Fachzentrum Klima Anfang 2024 das Team „Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW“ aufgebaut.

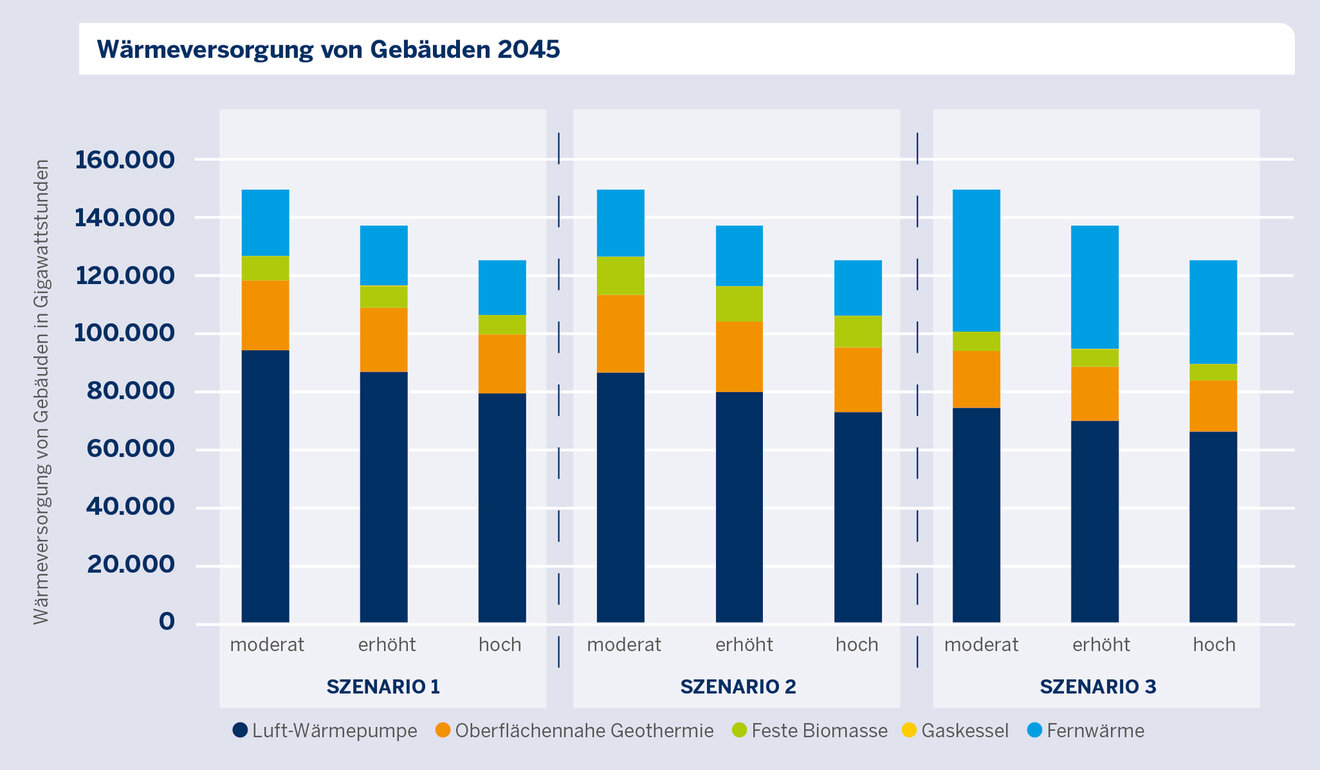

Vorgelegt hat das Fachzentrum im Jahr 2024 auch die „Potenzialstudie zur zukünftigen Wärmeversorgung in NRW“. Demnach steht dem erwarteten Wärmebedarf aller Gebäude im Jahr 2045 von etwa 150 Terawattstunden pro Jahr ein Mehrfaches an theoretischem und technischem Potenzial der erneuerbaren und klimafreundlichen Wärmequellen gegenüber, zu denen beispielsweise Abwärme aus der Industrie, Rechenzentren oder Elektrolyseuren, Geothermie, Freiflächen-Solarthermie oder die thermische Nutzung des Abwassers und der Gewässer zählt. Der größte Anteil des Wärmebedarfs der Gebäude wird über dezentrale Versorgungsoptionen bereitgestellt. Dabei wird je nach Sanierungsgeschwindigkeit mit einem Anteil von 63 bis 80 Prozent die Wärmepumpe dominieren, allerdings wird auch die Fernwärme eine bedeutende Rolle einnehmen. „Es sind ausreichend Potenziale vorhanden, um die komplette Wärmeversorgung in NRW mit erneuerbaren und klimafreundlichen Energien sicherzustellen“, bilanziert Antje Kruse. Die Studie ist auch deswegen wichtig, weil die Kommunen gemäß des neuen Landeswärmeplanungsgesetzes in eigener Verantwortung Wärmepläne aufstellen müssen. Das LANUV stellt dafür wertvolle Grundlagendaten zur Verfügung und wird den Kommunen bei deren Wärmeplanung mit der Bewertung der Pläne und einem Monitoring in den nächsten Jahren begleitend zur Seite stehen.

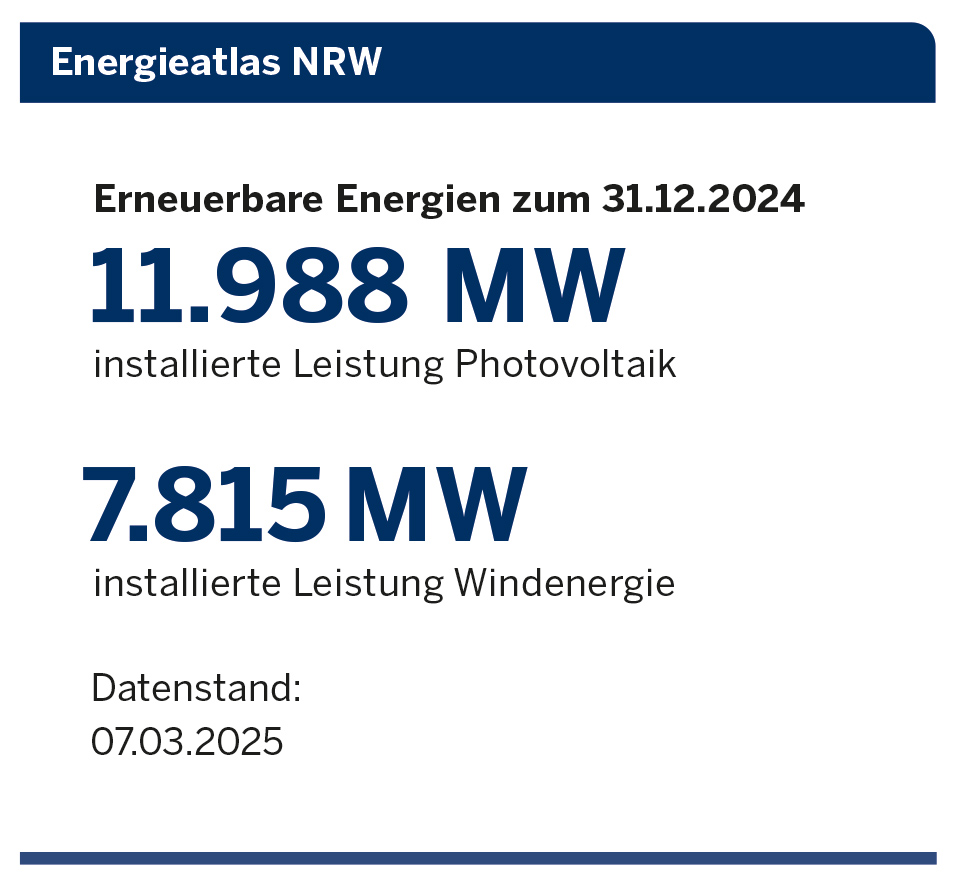

Erweitert hat das LANUV im Jahr 2024 auch das Solarkataster NRW, für welches das Fachzentrum die Daten zu den Solarpotenzialen von Freiflächen-Photovoltaik (PV) erarbeitet hat. Damit werden in Frage kommende Freiflächen visualisiert. Städten und Gemeinden wird geholfen, neue Flächen für den Ausbau der Freiflächen-PV-Anlagen zu identifizieren. Die Kommunen können diese Flächen auch einer Solarpotenzialanalyse unterziehen. Über den Ertragsrechner können sie beispielhaft Freiflächen-PV-Anlagen planen und so ermitteln, welchen Stromertrag die Anlagen liefern und welche finanziellen Erträge sie abwerfen. „Dies ist ein wichtiges Tool, das Kommunen als Planungsgrundlage für PV-Anlagen hilft“, sagt Antje Kruse. Die Nutzerstatistik zeigt, dass das Angebot sehr rege genutzt wird.

Titelfoto: Adobe Stock/pwmotion

Woche der Umwelt

Das Fachzentrum „Klimaanpassung, Klimaschutz, Wärme und Erneuerbare Energien“ hat sich Anfang Juni 2024 als einer von 190 Ausstellenden erstmals im Berliner Schloss Bellevue auf der Woche der Umwelt des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unter der Überschrift „Energie- und Klimaatlas NRW: Interaktive Tools zur Energiewende und zum Klimawandel in NRW“ präsentiert. Dabei konnten sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, unter ihnen auch die LANUV-Präsidentin Elke Reichert, auf zwei Bildschirmen über die Inhalte der beiden Fachinformationssysteme informieren. Am meisten nachgefragt waren das Wärmekataster des Energieatlas und die Überflutungskarte aus dem Klimaatlas. Das LANUV-Team vor Ort nutzte die Gelegenheit, um sich mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Bundesländer und Institutionen auszutauschen sowie den Bekanntheitsgrad des Fachzentrums und des LANUV zu stärken. Auch für die nächste Woche der Umwelt will sich das LANUV-Fachzentrum wieder bewerben.

Transparenzplattform zur Bürgerbeteiligung

Um seine Klimaschutzziele zu erreichen, will das Land NRW die Windkraft weiter ausbauen. Dafür brauchen Vorhaben für Windenergieanlagen mehr Akzeptanz vor Ort. Das im Dezember 2023 in Kraft getretene Bürgerenergiegesetz NRW (BürgEnG) soll die Akzeptanz von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Gemeinden für den Ausbau steigern, indem es die rechtliche Grundlage für eine finanzielle Beteiligung an neu geplanten Windenergieanlagen schafft. In einem Umkreis von 2.500 Metern um den Mast einer geplanten Windenergieanlage sind Gemeinden nach diesem Gesetz beteiligungsberechtigt.

Das LANUV hat basierend auf dem BürgEnG eine Online-Plattform entwickelt, auf der sich Informationen zu geplanten Windenergievorhaben wie beispielsweise Standort, Anlagentyp oder die jeweiligen Beteiligungsmodelle abrufen lassen. Eingezeichnet ist auf einer NRW-Karte für jede Windenergieanlage auch der Beteiligungsradius. Das Land NRW verspricht sich von der Plattform nicht nur mehr Transparenz in der Anlagenplanung, sondern auch eine Steigerung der regionalen Wertschöpfung im Umfeld der Anlagen. Die Karte wird zweimal im Monat aktualisiert.

Treibhausgas-Emissionsinventar NRW

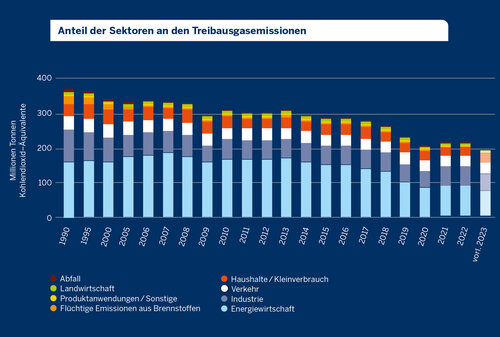

Das LANUV veröffentlicht jährlich ein Emissionsinventar, das den Ausstoß von Treibhausgasen wie beispielsweise Kohlenstoffdioxid, Methan oder Lachgas für insgesamt acht Sektoren seit dem Basisjahr 1990 dokumentiert. Zu den Sektoren zählen die Energiewirtschaft, die Industrie, das Verkehrswesen, private Haushalte oder die Landwirtschaft. Methodisch angelehnt ist es an die Vorgaben des Weltklimarats IPCC.

In NRW wurden nach einer vorläufigen Schätzung im Jahr 2023 insgesamt rund 188 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert. Im Vergleich zum Jahr 1990 bedeutet dies eine Minderung von circa 49 Prozent. Maßgeblich für den Emissionsrückgang ist ein verminderter Einsatz fossiler Energieträger in allen Sektoren. Bis zum Jahr 2030 ist im Klimaschutzgesetz ein Rückgang von 65 Prozent gegenüber 1990 vorgesehen.

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.