Das wichtige Werkzeug Emissionskataster

NRW blickt nicht nur auf eine lange Tradition als Industrieland zurück, sondern ist auch heutzutage noch ein Pfeiler der deutschen Industrielandschaft. Die Dichte an Industrieanlagen birgt aber auch die Sorge vor gefährlichen Stoffen. Welche Emissionen dadurch beispielsweise in der Luft freigesetzt werden, analysiert und dokumentiert die Abteilung „Anlagentechnik, Kreislaufwirtschaft“ im Emissionskataster Luft NRW. Es ist nicht nur ein wichtiger Monitor für den Schadstoffausstoß, sondern ermöglicht auch, die Folgen der industriellen Transformation auf die Umwelt zu belegen.

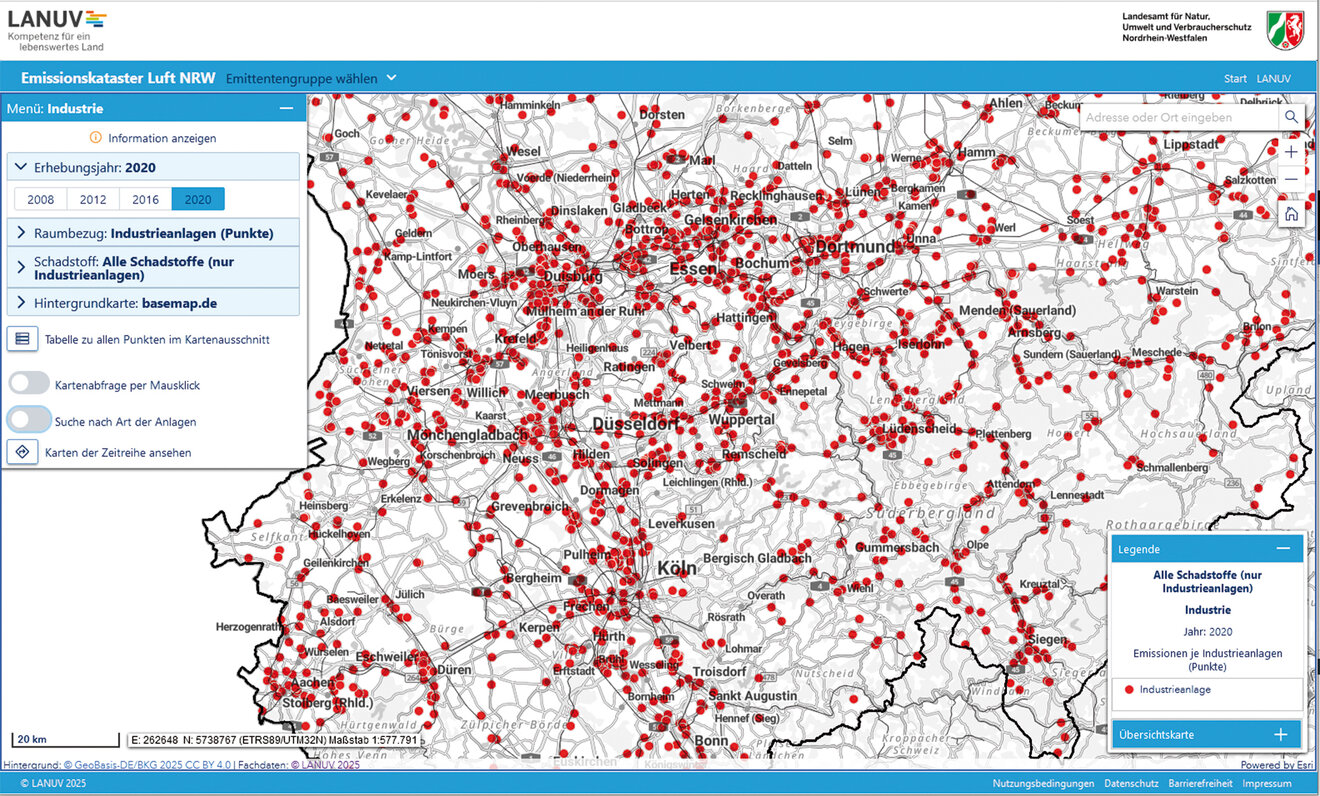

Das im Jahr 2024 aktualisierte Emissionskataster Luft NRW listet die wichtigsten Emittentengruppen in NRW auf. Dazu zählen die Emissionskataster Industrie, Hausbrand und Kleinfeuerungsanlagen, Landwirtschaft und Verkehr. Zudem betreibt das LANUV das Treibhausgas-Emissionsinventar NRW, das klimawirksame Gase wie CO2, CH4, N2O und halogenierte Gase erfasst (siehe S. 71). Das Emissionskataster Industrie basiert beispielsweise auf Daten, die Anlagenbetreiber dem LANUV regelmäßig zur Verfügung stellen müssen. „Wir bereiten diese nutzerfreundlich auf und stellen sie online zur Verfügung“, sagt Tobias Schulte-Middelmann vom Fachbereich „Stoffe, Anlagen, Vorschriften“. Nutzerinnen und Nutzer können nicht nur verschiedene Erhebungsjahre auswählen, sondern auch unterschiedliche räumliche Ebenen wie etwa Regierungsbezirk, Kreis, Stadt und Gemeinde. Zudem werden die Industriebetriebe mit ihren emissionsrelevanten Anlagen gezeigt. Für Nutzerinnen und Nutzer besonders interessant: Sie können genauer recherchieren, wo in ihrer Umgebung Anlagen stehen und welche Schadstoffe sie emittieren.

Das Emissionskataster Hausbrand und Kleinfeuerungsanlagen dokumentiert heizungsbedingte Emissionen aus Anlagen privater Haushalte und öffentlicher Gebäude zur Räumwärme- und Warmwassererzeugung. Im Emissionskataster Landwirtschaft werden die Emissionen aus der Nutztierhaltung und der Bodennutzung veröffentlicht. Die Daten dafür berechnet das Johann Heinrich von Thünen-Institut und stellt sie dem LANUV zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Im Bereich Verkehr umfasst das Emissionskataster den Offroad-, Schienen-, Flug-, Schiffs- und Straßenverkehr. Dominierender Teilbereich ist der Straßenverkehr. „Durch die neue EU-Luftqualitätsrichtlinie werden die Grenzwerte verschärft, das wird den Verkehrsbereich vor neue Herausforderungen stellen“, sagt Dr.-Ing. Andreas Brandt (siehe auch S. 40/41). Das Kataster liefert etwa für die Luftreinhaltung wichtige Hinweise, welchen Ursprung die Emissionen haben. Und es ist eine gute Basis für Prognosen, mit denen zum Beispiel die Auswirkungen des Straßenverkehrs auf die Luftschadstoffbelastung modelliert werden können.

Die Emissionen für die verschiedenen Sektoren lassen sich entweder als Karte oder als Tabelle anzeigen. „Die Webseite wird von Bezirksregierungen und Wissenschaft genauso so wie von Privatpersonen genutzt, die wissen wollen, wie die Emissionsbelastung vor der eigenen Haustür ist“, sagt Tobias Schulte-Middelmann. Die Kataster bieten aber noch weitere Vorzüge: Zum einen lässt sich ableiten, welchen Anteil bestimmte Sektoren an der Emissionsbelastung haben. Zum anderen lässt sich beispielsweise an den Zeitreihen der Industrieemissionen ablesen, ob Maßnahmen der Emissionsreduzierung erfolgreich sind.

Intelligenter Umgang mit CO2

Die Abteilung „Anlagentechnik, Kreislaufwirtschaft“ ist ein wichtiger Begleiter der Transformationsprozesse beispielsweise der Chemie- und der Stahlindustrie, aber auch der Zementindustrie, einem der größten Treibhausgasemittenten. So plant Heidelberg Materials in Geseke (Kreis Soest) den Umbau eines Zementwerks, um so eine CO2-Abscheidung und -Speicherung im industriellen Maßstab umzusetzen. Dieses Vorhaben läuft parallel zu einem Anlagenumbau in Schleswig-Holstein durch die Firma Holcim. Gelingen soll dies mit der modernen Oxyfuel-Technologie, dank der jährlich rund 700.000 Tonnen CO2 abgeschieden und dauerhaft gespeichert werden sollen. Dies wären etwa sieben Prozent der Industrieemissionen Nordrhein-Westfalens. Der Anlagenbau soll 2026 starten. „Unsere Aufgabe ist dabei, diese neue Technik zu beurteilen und deren Umsetzung zu begleiten“, sagt Abteilungsleiterin Angelika Siepmann. Anderweitig zeigt sich bereits, wie die Industrie innovative Wege entwickelt, um CO2 aus der industriellen Produktion zu nutzen. So wird beispielsweise mit CO2, das bei der Herstellung von Düngemitteln anfällt, die Getränkeindustrie versorgt, die ihrerseits CO2 für kohlensäurehaltige Getränke braucht. „Diese nachhaltigen Wege zeigen, wie Industriebetriebe durch intelligente Kooperationen den CO2-Ausstoß reduzieren können“, sagt Angelika Siepmann.

Titelfoto: Adobe Stock/industrieblick

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.