Umsetzung der neuen EU-Richtlinie

Die Verbesserung der Luftqualität in NRW zählt zu den traditionellen Kernaufgaben des LANUV und seiner Vorgängereinrichtungen. Viele Vorgaben und Grenzwerte werden mittlerweile auf EU-Ebene festgelegt. Die bislang geltende Luftqualitätsrichtlinie stammt aus dem Jahr 2008, jetzt wurde sie novelliert. Damit werden in der EU ab dem Jahr 2030 neue und strengere Grenz- und Zielwerte gelten. Das LANUV arbeitet darauf hin, dafür bestens vorbereitet zu sein.

Umweltindikator Stickstoffdioxidkonzentration

Umweltindikator Ozonkonzentration

Die Liste dessen, was sich durch die neuen Vorgaben aus Brüssel ändert, ist lang: So werden beispielsweise bestehende Grenzwerte deutlich verschärft, damit diese langfristig den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation angepasst werden können. Es gibt neue Grenzwerte wie etwa den Tagesgrenzwert für Feinstaub PM2.5, die ab 2030 einzuhalten sind. Ausgeweitet werden die Verpflichtungen zur flächendeckenden Überwachung der Luftqualität durch Messungen und Berechnungen. Besonders ist dabei, dass die EU-Mitgliedstaaten nicht erst im Jahr 2030 tätig werden dürfen, sondern sie müssen schon zwei Jahre zuvor untersuchen, ob die Grenzwerte einzuhalten sind. Ist dies nicht der Fall, müssen Luftreinhaltefahrpläne aufgestellt werden. Zuständig für die Umsetzung der Brüsseler Vorgaben in NRW sind die Bezirksregierungen in Zusammenarbeit mit den Kommunen und dem LANUV. „Für uns bedeutet das unter anderem, dass wir unser Messnetz ausbauen, mehr in die Modellierung investieren und die Öffentlichkeit noch besser informieren werden“, sagt Abteilungsleiterin Angelika Notthoff.

So muss das Messnetz bis zum Jahr 2026 erweitert werden, da basierend auf diesen Daten die Prognosen erstellt werden, wie es um die Luftqualität in NRW bestellt ist. Bislang bestand das Messnetz aus 52 Dauer-Messstationen und rund 100 Messstellen an Belastungsschwerpunkten der Industrie und an Straßen. Das wird sich ändern. Geklärt werden muss zum Beispiel, wie viele neue Messstationen aufgebaut oder wo die besonders großen Messstellen, sogenannte Monitoring Supersites, aufgestellt werden müssen. Mit diesen lassen sich auch neuere Stoffe wie etwa Ultrafeine Partikel oder Ozon-Vorläuferstoffe messen. Auch die Frage, für welche Städte eventuell neue Luftreinhaltefahrpläne notwendig werden, muss dann beantwortet werden. „Wir haben uns im Jahr 2024 detailliert mit den Planungen beschäftigt und gehen ab 2025 in die Umsetzung“, sagt Angelika Notthoff. Ihre Abteilung testet neue Modelle, da nicht nur mehr Stoffe, sondern auch der großräumige Hintergrund und die lokalen Belastungen modelliert werden müssen.

Eine wesentliche Voraussetzung zur Ermittlung der Belastungen, die bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen, ist das Wissen darüber, welche Schadstoffe von unterschiedlichen Verursachern ausgestoßen werden. Dafür bietet das Emissionskataster Luft einen wichtigen Input. Damit lässt sich beispielsweise die Frage beantworten, welche Emissionen in welcher Höhe der Straßenverkehr als wesentlicher Treiber von Luftschadstoffen verursacht. Diese Daten werden basierend auf Kenngrößen wie Verkehrsstärken und Fahrleistungen modelliert und berechnet. „Da die Grenzwerte mit der neuen Richtlinie deutlich strenger werden, müssen wir künftig Luftschadstoffimmissionen nicht nur genauer messen, sondern auch wissen, wo die Emissionen als Verursacher der Belastungen herkommen“, sagt Dr.-Ing. Andreas Brandt, Leiter des Fachbereichs „Luftreinhaltung, Emissionskataster“. Derzeit arbeitet der Fachbereich an einer neuen Prognose der Verkehrsemissionen für das Jahr 2030, in der die neuen Grenzwerte einzuhalten sind.

Bei einer anderen Brüsseler Vorgabe zur Luftqualitätsrichtlinie ist das LANUV schon jetzt bestens aufgestellt: So hat es bereits im September 2024 eine neue Webseite freigeschaltet, die rund um die Uhr aktuelle Daten zur Luftqualität veröffentlicht (siehe S. 42/43). Damit kommt es seinem Auftrag nach, Informationen für die Öffentlichkeit anzubieten.

Titelfoto: KNSY Photographie

Richtig Heizen mit Holz

Holzbetriebene Feuerstätten wärmen Räume, strahlen Behaglichkeit aus und sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Der Nachteil: Schadstoffe, insbesondere aus den händisch mit Holz beschickten Öfen und Kaminen, belasten die Atemluft in Wohngebieten. So gelangen in NRW jährlich etwa 3.000 Tonnen Feinstaub aus Feststoffheizungen und -öfen in die Luft. Beim Betrieb der Holzöfen entstehen partikelförmige und gasförmige Emissionen. So zeigt das Online-Emissionskataster Luft, wie stark in NRW die Luft durch Kleinfeuerungsanlagen wie etwa Kamin- und Kachelöfen belastet ist.

Wie eine richtige Handhabung dieser Öfen hilft, Emissionen zu mindern, beschreibt eine aktualisierte LANUV- Broschüre. Neu ist dabei ein Überblick zu den technischen Entwicklungen zu nachgeschalteten Emissionsminderungsmaßnahmen. Zudem gibt die Broschüre eine Übersicht über die aktuellen gesetzlichen Regelungen und bietet Tipps zum richtigen Heizen. Aus Gründen der Luftreinhaltung rät das LANUV beispielsweise bei Inversionswetterlagen im Winter dazu, auf das Heizen mit Holz zu verzichten. Der Grund: Da die Luft nicht durchmischt wird, reichern sich die in Bodennähe entstandenen Schadstoffe an und belasten die Umwelt.

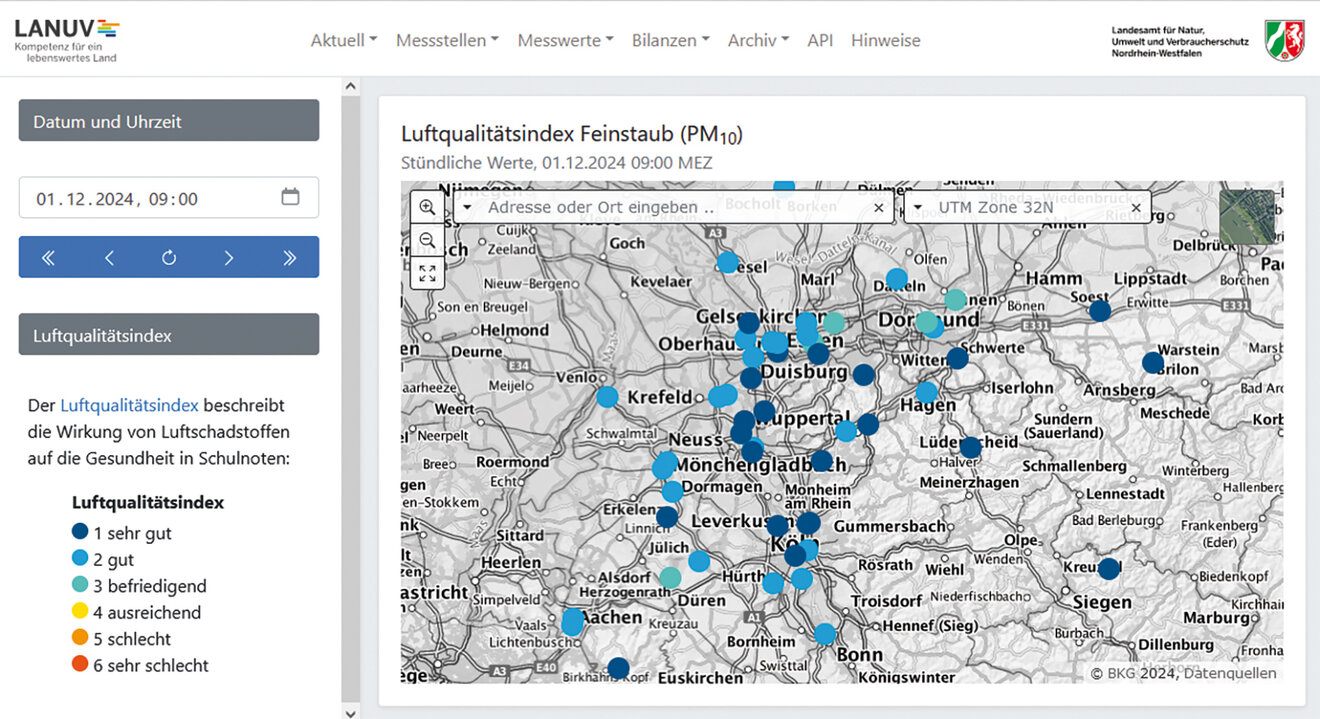

LANUV-Datenportal zur Luftqualität

Im September 2024 hat das LANUV ein neues Datenportal veröffentlicht, das aktuell, umfangreich und übersichtlich einen NRW-weiten Überblick über die Luftqualität liefert. Diese neue Webseite ist zugleich ein wichtiges Fundament für die Anforderungen, die die im Dezember 2024 in Kraft getretene neue EU-Luftqualitätsrichtlinie an die EU-Mitgliedsstaaten und damit auch an NRW zur Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit stellt. Denn klar ist: Der Umfang der zu veröffentlichenden Luftqualitätsdaten wird zunehmen. Konkret wird beispielsweise die Veröffentlichung eines Luftqualitätsindex zur Pflicht. Werden zudem bestimmte Schwellenwerte von Luftschadstoffen überschritten, müssen zusätzliche Informationen veröffentlicht werden, um die Bevölkerung auf die Folgen für die Gesundheit hinzuweisen.

Dr. Winfried Straub und Anja Klosterköther vom Fachbereich „Modellierung, Daten und Berichte zur Luftqualität“, die das Datenportal mit ihrem Team entwickelt haben, sehen das bisherige Fachinformationssystem als hervorragende Ausgangsbasis. „Wir haben es genau deswegen so entwickelt, damit wir es jetzt nicht mehr neu konzipieren müssen“, sagt Winfried Straub. So soll der neue Luftqualitätsindex die Luftqualität in eindeutig nachvollziehbaren Kategorien wiedergeben, etwa nach einem Schulnoten- oder einem Ampelsystem. Das LANUV hat auf seinem Portal bereits einen Index für einzelne Schadstoffe abgebildet. „Unser System müsste deshalb lediglich an einen neuen Index angepasst werden“, sagt er. Ähnliches gilt auch für die neuen Grenzwerte sowie die neuen Alarm- und Informationsschwellen für bestehende Stoffe. Diese müssten unter den entsprechenden Reitern auf dem Datenportal nur angepasst werden. Neue Stoffe wie etwa Ozonvorläuferstoffe und Ultrafeinstaub müssten ergänzt werden.

Weil die Behörden aber schon ab 2026 wissen müssen, wie die Entwicklung der Schadstoffbelastung ausfällt und wie sich diese zu den erst ab 2030 geltenden Grenzwerten verhält, bräuchte es dafür einen neuen Reiter auf der Webseite. „Diese Information könnte man den Behörden in einem eigenen Bereich anbieten“, sagt Anja Klosterköther. Auch für die neu einzurichtenden Großmessstellen kommt ein zusätzlicher Reiter in Betracht.

Sondereinsatz

Der Sondereinsatz wurde im Jahr 2024 mit 57 Einsätzen wieder sehr stark gefordert. Neben den typischen Groß- und Industriebränden sowie der messtechnischen Unterstützung der Bezirksregierungen macht sich die Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität bemerkbar (siehe S. 90/91). So hat diese mehrfach auf die Fachexpertise des Sondereinsatzes zurückgegriffen.

Hervorzuheben unter den Einsätzen waren der Fund eines Drogenlabors in einem unterirdischen Bunker bei Bonn, der Großbrand in einem Chemiewerk in Duisburg sowie ein Brand eines alten Kühlturms in Hamm, bei dem große Mengen von asbesthaltigem Material freigesetzt wurden. Für Polizei, Feuerwehren, Bezirksregierungen und Kommunen wurde wieder ein breites Spektrum an Schulungen angeboten. Außerdem nahm das Team des Sondereinsatzes am „13. Symposium: ABC-Gefahren“ in Siegen als Dozentengruppe teil. Im Mai wurde zudem das neue Probenahme- und Führungsfahrzeug in Dienst gestellt.

Externer Inhalt

Schutz Ihrer Daten

An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.